登山寿命を伸ばすための考え方と実践~山での歩き方と日常でのトレーニングの見直し~ に参加して

- otukazoo

- 2025年7月25日

- 読了時間: 5分

主 催: 日本勤労者山岳連盟 関東ブロック協議会

主 管: 茨木県連盟

講 師: 照内明良さん 山本昌さん

みなと参加者: タロウ ゆきち アラコ たむたむ

日 時: 2025年5月17日12:30~18日13:00

1日目の講義及び宿泊:筑波ふれあいの里

2日目の実習:筑波山(登山口~弁慶茶屋跡付近)

研修では、茨木県県連盟の皆様に研修の資料準備、会場・宿泊・移動の車での送迎・お弁当の手配など大変お世話になっておりました。

登山寿命を伸ばすためにという題材でしたが、登山寿命を伸ばすだけでなくグループで歩く時の注意点にも学びました。会の皆さんにも共有したいと思った研修の内容だったので、私なりにまとめてみました。

【1日目の講義】

1.加齢に伴う体力の低下。

柔軟性 心拍能力など徐々に減っていき60歳で若い時の70%くらい。特に顕著だったのはバランス能力で25%ぐらいになっています。

2.登山寿命を伸ばす具体的な方法の一例

ア、登山仲間と仲良くする

イ、登山技術を高める

歩行ペースの見直し 安全ペースでバテ防止・怪我防止

主観強度(きつさ)を安全ペース(口を閉じて、鼻呼吸で登れて、1時間に1回の小休止で何時間でも登り続けられるペース)にするため登高速度(1時間にどのくらいの標高差を登りか)を300~350m/時間にする。ただし人により主観強度(きつさ)が変わるので自分の安全なペースの登高速度を把握する。

足のおく位置 コース取り 基本的な歩方の見直し つづら折り ストック使用などで足の負担を減らす。

3.加齢による体力低下に抗うアンチエイジング

ア、筋トレ

スクワット つま先立ち 腹筋 足起こしなど (10回2~3セットを週2~3)

イ、ストレッチ ふくらはぎ ふとももの前と後ろは重点的に (20秒~30秒を3~5セット)登山前、登山中、登山後も行う

ウ、食事バランス 減量

エ、バランス運動(片足立位) 持久力

オ、体力を維持するためには運動量管理(月に標高差±2000m)

軽登山では、標高差±500mぐらいの場合は、月に4回程度

4.事故からみた現状(2024年度)

ア、事故者の高齢化。年代別では60代、男女別では女性の方が多かった。最近は、女性の登山者が多いからではないかという意見がでました。

イ、13時の時間帯が多いが、午前中の事故も多くなってきている。

ウ、事故の原因は、転倒、滑落等で75%ぐらいになるが、動植物・凍傷・高度障害は、増加傾向。動植物ではマダニの被害が多い。藪などを歩いた後は、どこかについていなか観察。

転滑落では、各自の力量を超える登山や単純なミスを回避できるチェックを怠っている事例が多発している。高齢の登山者が下山での転倒も多く、下山時の転倒防止が必要。緩斜面での転倒事故も多く脚力、バランス、反射機能を高め登山寿命を伸ばす努力も必要。

1日目は、上の講義の他、筋トレの実習、2日目の実技の説明、夕飯(お弁当)懇親会がありました。

【2日目 実技】

安全・安心な登高ペース(主観強度で楽、きつい手前で長時間歩けるペースで

心臓の負担が少なく、ある一定以上の時間継続できる登高ペース)の体験

2つの指標を利用。

登高速度 (1時間の垂直方向・標高差)

主観強度 (きつい 楽、かなり楽など)

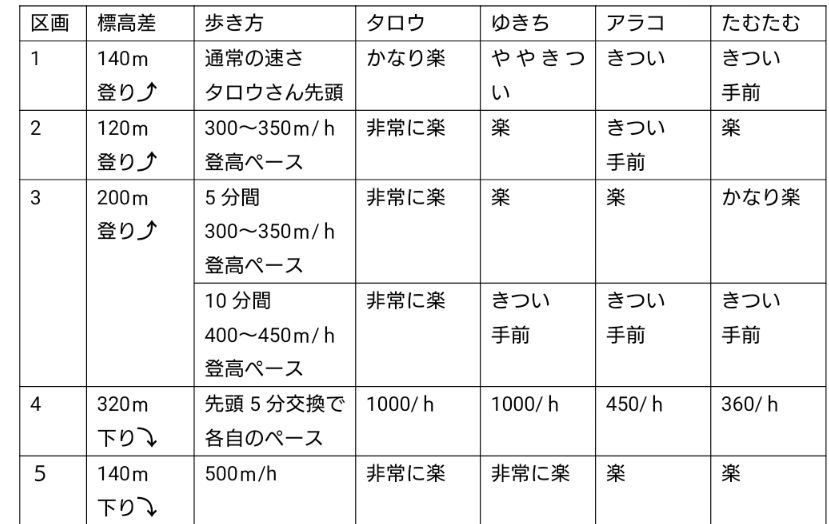

みなとのメンバーは、タロウさんがリーダーとなり登高速度を測りながら歩いた。

登高ペースを実際に測って歩いたのは、今回が初めてでした。自分の安全な登高ペース(主観強度で楽、きつい手前で長時間歩けるペース)を知ることで、計画をする際に登高ペースも加味するということを学びました。

登りの安全な登高ペースは300~350m/hで下りは500m/hということでしたが、安全な登高ペースも人により違いがあり、緩斜面では登高ペースが減ったり、滑りやすい下りなども登高ペースは減りました。荷物、道の状況、天気なども加味が必要になります。

タロウ以外の参加メンバーの登りの安全な登高ペースは、400m/hぐらいのようでした。4区画の下りで各自の速さで登高ペースを測るとタロウとゆきちは1000m/hでアラコとたむたむは、500m/hぐらいでした。タロウ、ゆきちは、通常の速さでの下りの登高ペースが私やアラコの倍以上で、あっという間にみえなくなっていました。下りは技術と言われますが、そう思いました。タロウは、登りの上り主観強度でもいつも楽な方でしたが、仕事で梯子の登り下りなどもするため仕事がトレーニングになるそうです。

1区画の登りでは、タロウ以外の人の主観速度が「かなりきつい・きつい」なのでグループで歩く場合は、ペースが速いという指摘がありました。主観強度も人により違うので、グループで登山する場合、リーダーはメンバーの表情、息使いなども見ながら、登高速度、歩く速さ休憩などの調整が必要であるという説明もありました。

これからも登山を続けられるように、筋力・バランスなどをつけ、安全に歩けるペースを下げなく長時間歩けるようにするためには、日常のトレーニング、定期的な登山などの必要性を感じました。筋力、バランス能力もあまりないので、これからもいろいろの山に行くためにも、勉強になりました。

サポート部 たむたむ

コメント